源起研究|合成生物重塑傳統行業邊界,源起基金布局正當

隨著CRISPR技術體系不斷完善、基因測序成本逐漸下降,合成生物學投資已步入黃金期,顛覆性和革命性的技術不斷涌現,在這個熱的發燙的賽道中,90%的頭部資本紛紛在此布局落子。

來源:網絡

2022年初至今,合成生物領域幾筆重要融資中,紅杉中國、高領資本、IDG資本等頭部機構頻頻出手。

1月10日,國內合成生物學賽道企業藍晶微生物(Bluepha)宣布完成B3輪融資,B3輪融資投資機構陣容強大,除了領投方之外,還有中平資本、江蘇黃海金融控股集團跟投,峰瑞資本、碧桂園創投、高瓴創投等現有股東繼續追加投資,至此該公司B系列融資總額已達15億人民幣。

3月14日,合成生物學企業“態創生物”,10個月拿下四輪融資,最近的A+輪融資由IDG資本領投,君聯資本等跟投。

4月19日,蘇州百福安酶技術有限公司(以下簡稱百福安生物)完成近 5000 萬元天使輪融資,本輪融資由紅杉中國種子基金領投,合力投資跟投。

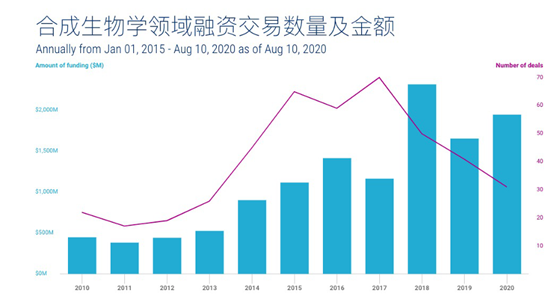

據融中不完全統計,2010-2022年,合成生物學全球共發生約700起投融資事件,僅2020年,全球合成生物學領域企業獲得投融資468億元,是2019年的2.5倍。

圖|2010-2022年合成生物學領域部分投融資數據(來源:CB Insights)

2021年,上半年融資額達到578億元,同比增長198.8%,超過2020年全年的融資額。而第三季度,投向合成生物學初創企業的資金高達61億美元,增幅高達33%。

合成生物,儼然成為創投圈“新寵”。

盡管如此,源起基金認為,合成生物火爆之后仍需理性看待,因為技術創新常伴隨著泡沫,人們往往傾向于高估一項新技術的短期效應,而低估它的長期影響。經緯中國張穎也曾表示:“現在的估值水平可能有非理性成分,合成生物學的發展需要耐心,即便在今天,它距離全面開花的爆發式增長,仍尚需要3-5年時間。”

1

諸多利好因素驅動,

合成生物迎來發展新拐點

我們認為,驅動合成生物學火爆的核心因素有三個:首先,應用范圍非常之廣,具備巨大的市場空間,市場滲透率加快,加速了合成生物學爆炸性增長;其次,新型技術創新加快,生物體設計的超高通量篩選平臺、酶法 DNA 合成和新型基因編輯平臺等新技術的開發推動者行業創新。

此外,具有多元化的商業化路徑轉化路徑,可以看到累計融資金額TOP10的合成生物公司主要產品都圍繞在醫療、食品及飲料開發、生物體設計、自動化生產平臺及能源應用開發方面。合成生物的應用場景非常多元,展現出巨大的應用潛力,且已具備成熟的市場規模。

我們預判,未來幾年以下七大細分領域具有較大的應用落地潛力,包括高通量、自動化的生物工程和篩選、底盤菌株的基因編輯、系統化的代謝流設計和優化、計算酶學、生物元件庫和蛋白表達系統優化。

然而,在合成生物學領域這波創業與投資浪潮下面臨的挑戰,同樣不容忽視。

第一,來自生成生物產業鏈的挑戰。在合成生物學產業鏈上游,長鏈DNA合成是整個合成生物學亟待突破的難點之一。與其他的工程領域一樣,生物技術也通過設計/構建/測試/學習(DBTL)四個步驟去推動新產品產生,做好“構建”這一步,需要同時實現片段長度足夠長、正確率足夠高、成本足夠低。然而,無論是現有技術,還是很多目前正在被開發的技術都無法同時做到這三點,這種基因合成技術的缺乏,是合成生物學發展難以克服的瓶頸。另外,合成生物學的中游(平臺層)和下游(產品層)界限并不清晰。

從產業鏈配套的角度來看,中國在發酵生產端存在天然的劣勢,如甘蔗、玉米這些合成生物學的原材料,成本相對于巴西、美國還是較高,以及在一些設備零部件上,例如高速攪拌棒或是高靈敏度傳感器上,還相對依賴進口。

第二,來自經濟周期的挑戰。尤其是石化價格周期,如果化學品價格急劇下跌,會直接影響一些合成生物學公司的替代成本。曾經受油價大幅上漲因素的影響,Amyris公司的生物燃油倍受打擊。

第三,來自產業層的挑戰。在傳統化工中,規模化生產也一直是難點,很多技術在實驗室里很成功,但一旦擴大規模就會問題頻出。時至今日,如何選品?如何從實驗室到大規模生產?依然是合成生物學(生物制造)公司面臨的兩大難題。做一次發酵至少需要2-3周,一個完整周期需要一個月,一年最多嘗試12次,而且從小試、中試,再到大規模生產,每一次試錯也都是成本。

但在產業界,大規模生產決定生死,這是合成生物學(生物制造方向)必須要跨越的難點,如果發酵生產搞不定,產品再好,最終還是會失敗。

因此,企業只能通過不斷的嘗試,掌握更多的產生細節與經驗至關重要,設計團隊在實驗室環境中,能使用的工具很多,但真正到生產上能用到的東西很少,所以在前期設計的時候就不能使用后期生產容易出問題的添加物等等,不能為了實驗而設計。

如今,在合成生物學領域,全球各國幾乎是在同一起跑線上,彼此之間的差距不是很明顯,或許這是世界各國下一個彎道超車的產業機會。

2

從0到1再到100,

合成生物賽道未來可期

源起基金認為,合成生物學領域的獨角獸公司應該具備構建核心技術壁壘和商業化的雙重能力,技術突破能讓公司從0到1,但從1到100離不開商業化的助力,目前合成生物學企業,有四種商業模式都值得關注。

第一,平臺型公司。核心壁壘是對底盤細胞改造的技術能力,以及基因組數據庫是否強大。

第二,同時往向下游延伸做產品的平臺型公司。這中發展模式,選擇了高風險高收益,與第一種相比,優點是更有想象空間,但缺點是如果做折疊屏產品失敗那樣,會使公司遭受毀滅性打擊。

第三,利用合成生物學技術,生產大宗化工品,用更低的成本替代原來用化工法生產的公司。從短期來看,盯著某種有潛力的化工品,用更低成本、和更綠色方式走替代路線,更容易在短期獲得成功。科創板上市企業凱賽生物、華恒生物都屬于此類。

第四,盯著消費品市場,用合成生物學的方法生產,成立獨立品牌的公司。這與第三種模式相反,第三種模式是盯著大單品,一噸賣幾千塊,但總需求很大,是千億美金規模,第四種則是追求一克賣幾千塊,不需要特別大的產能,是小幾百億美金的市場規模,但單價高。

到底哪一種模式能最終獲得成功,目前尚不能下結論,當下創業者們最需要克服的難題是如何選品,以及如何把產能擴大到工業級。如果這兩個問題能思考好,合成生物學料將迎來下一波高潮。

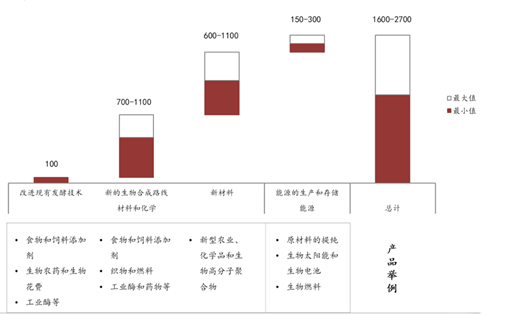

圖|2030-2040年合成生物學預計市場規模(來源:華安證券)

最近幾年合成生物學需要許多能落地的技術突破,從實驗室走到工業界,其中需要很多關鍵角色加速產業的發展。

3

重塑傳統行業邊界,

合成生物迎下一波發展浪潮

經過多年來的發展,合成生物學的理論與技術體系不斷完善,工程對象也逐漸從簡單向復雜過渡,從生物線路向基因組水平的生物系統進化。同時,該技術也在不同行業逐漸嶄露頭角,釋放出革新的潛力。

從投資角度看,技術與商業化都非常重要,投資機構關注技術的先進性毋庸置疑,同時也要關注成本和反應路線。由于現階段一級市場里的合成生物學公司同質化相對嚴重,在一些優勢品類有不少公司扎堆,此時反應路線非常重要,它代表了公司是否具有長期競爭力。

來源:網絡

在高通量基因編輯方面,高通量的基因編輯是指,能把整個豬身上所有可能導致免疫反應的所有基因區位點,全部敲除了。這套技術非常獨特,意味著可以對細胞進行大規模改造,這種細胞治療技術未來會有非常多的潛在應用場景。

在未來,合成生物學將逐漸形成更加完整的產業鏈,生物制造的產品有望覆蓋 30% 甚至一半左右化學產品 (特別是各種天然產物和精細化學品) 的制造,實現化工產業的生物化和可持續發展,這是大趨勢。

免責聲明:本公眾號發布內容部分信息來源網絡,本平臺不對文章信息或資料真實性、有效性、準確性及完整性承擔責任。文章僅供閱讀參考,不作任何投資建議,如有侵權請聯系刪除。