源起研究 | 清華航院科學家突破極端疏水領域難題

超疏水表面的穩定性或耐久性問題一直是阻礙超疏水表面技術真正走向重要應用的最大挑戰。客觀而言,如果超疏水表面的穩定性問題得不到解決,超疏水就無法真正走向實際應用,這就是該研究領域現在所處的最新狀態。

在需求端,人們亟需加強這方面的理論和實驗,以及可商業化技術的開發。

為了突破超疏水領域的難解,清華大學航天航空徐學院微納粒中心呂存景副教授團隊開發出一種將非潤濕性和液態金屬液滴,塑造成從三角形、正方形、矩形到六邊形的各種多邊形的有效方法。結果表明,不同方向的能量勢壘解釋了接觸線的運動和多邊形形狀的形成。

5月13日,相關論文以《微結構疏水表面上多邊形液滴》“Polygonal Non-Wetting Droplets on Microtextured Surfaces”為題發表于國際頂尖期刊Nature Communications。

圖 | Polygonal Non-Wetting Droplets on Microtextured Surfaces(來源:Nature Communications)

由清華大學航天航空學院微納力學中心婁晶博士擔任第一作者,清華大學航天航空學院微納力學中心呂存景副教授擔任共同通訊作者[1]。值得關注的是,中國科學院院士、清華大學教授鄭泉水全程對工作給予了指導。

圖 | 鄭泉水院士(來源:清華大學官網)

呂存景副教授及其研究團隊通過表征液蒸半月板的曲率,揭示了液滴的形態與其體積、厚度和接觸角相關,在低粘附力的主動調控下開發的基于液體圖案化策略對于低成本的微制造技術、DNA微陣列和數字芯片實驗室來說有較大的發展前景。

1 疏水表面上的小液滴可保持Cassie接觸狀態

提及超疏水,其相關的歷史可以追溯至上世紀九十年代。1997年,荷葉表面自清潔特性的微觀機理得到揭示,受此啟發,人們提出了超疏水這一特殊的固液表面潤濕概念。

由于超疏水性表面在環境、能源、熱交換、信息等極其廣泛的領域都有重大的潛在應用前景,在過去二十多年間,吸引了許多科學家對此持續高漲的理論與應用研究。

從物理學層面來講,當水滴與粗糙固體表面接觸時,會產生兩種潤濕狀態,即液滴只與粗糙材料頂部接觸的Cassie潤濕狀態,和液滴與粗糙結構內部完全浸潤的Wenzel潤濕狀態。超疏水指的是液滴接觸表面時,表觀接觸角>150°且滾動角<5°的現象,該現象只能發生在Cassie潤濕狀態。

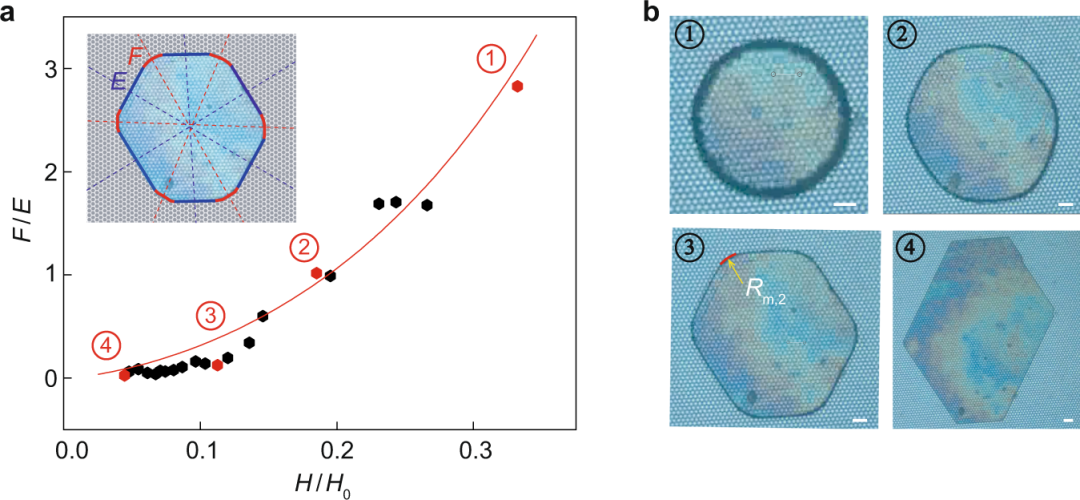

圖 | 圓柱柱表面上液滴圖案的演變(來源:Nature Communications)

然而,隨著人們在認識超疏水的機理和超疏水材料的制備方面取得了長足的進步,超疏水表面的穩定性或耐久性成了阻礙超疏水表面技術應用的一大難題。

于是,清華大學航天航空學院微納力學中心鄭泉水、呂存景團隊率先把超疏水表面的穩定性問題分為三大方面:

一是化學穩定性(如耐酸堿、高溫、紫外線等本征疏水性破壞);

二是結構穩定性(如耐磨損、損傷等機械破壞和失穩失效);

三是潤濕狀態的穩定性(如抵御從Cassie到Wenzel潤濕狀態轉換的能力,或即使因外部干擾一時成了Wenzel狀態,也將自發恢復為Cassie狀態的能力)。

該研究成果提出,柱狀微結構疏水表面上小液滴在受平板擠壓的狀態下,穩定形成可保持Cassie接觸狀態、同時可控多邊形液膜的新發現,并揭示了該行為的機理,該結果同時也提供了解決在極大干擾力作用下小液滴潤濕狀態穩定性問題的一個全新思路。

2 柱狀微結構疏水表面液滴的“可逆”行為

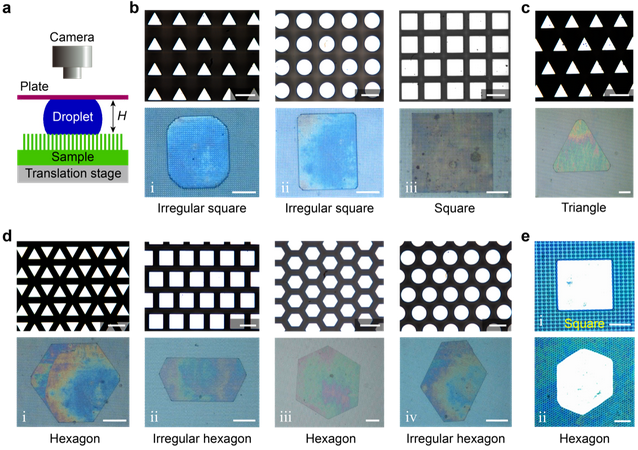

該團隊還發現,在實驗過程中,在使用百微米高、尺寸和間距在十微米量級的周期性表面微柱結構時,液滴在受壓后表現出獨特的行為,即隨著壓力的增大,液滴始終處于Cassie狀態,并形成特定的圖案化液膜。

即便壓板接觸到了微結構頂部,液滴也不坍塌成Wenzel狀態,而是始終“懸掛”在微結構頂部(邊緣)。特別有意思的是,隨壓力逐漸釋放,液滴總會自發恢復并最終回到原來的小液滴Cassie潤濕狀態。

圖 | 具有不同幾何形貌和排列方式的疏水微結構表面液滴圖案(來源:Nature Communications)

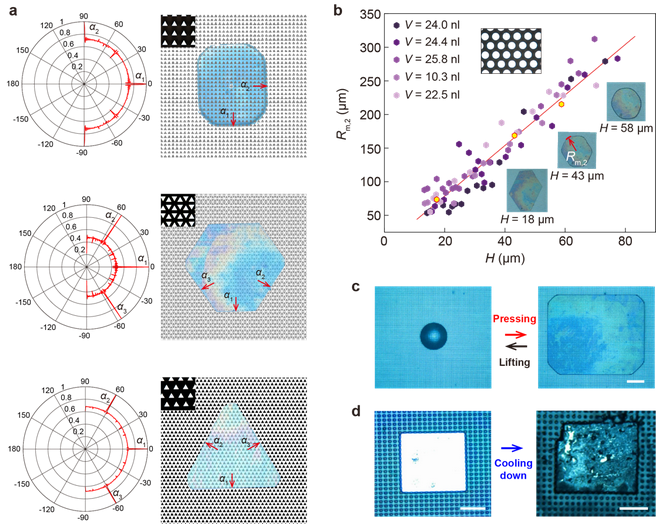

該團隊進一步研究發現,這種“可逆”行為對水滴和金屬液滴均表現出良好的適用性。研究還揭示了受壓過程中固-液-氣三相接觸線移動所要克服的能量勢壘具有各向異性是其產生多邊形的原因;多邊形圖案的邊數主要由微結構的排列方式所決定、其角點所能達到的最大曲率由微結構的間距所控制。

圖 | 疏水多邊形液膜的形成機理(來源:Nature Communications)

該團隊所做實驗,表現出了良好的可重復性。此外,利用低溫技術降低液膜溫度,當釋放壓板后,多邊形液膜圖案可以被“固定”下來。

鄭泉水、呂存景、婁晶等研究者的研究成果,有助于加深人們對Cassie潤濕狀態的認識,且突破了人們長期以來認為多邊形液膜只能在微結構親水表面穩定形成的觀念,更重要的是豐富了極端疏水的內容,有助于指導設計更加穩定的超疏水材料、從而推動超疏水真正走向實際應用。

不僅如此,該團隊還為微納米尺度下液滴一次成型開啟了一種有潛力的技術方法;液滴在變形過程中呈現透明度和顏色的變化,為機械致變色器件(如智能窗戶)的制備提供新的思路,對微結構疏水表面上多邊形液滴科研工作具有重要的意義。

1.Jing Lou,etal., Nature Communications 13 (2022)

https://www.nature.com/articles/s41467-022-30399-0

免責聲明:本公眾號發布內容部分信息來源網絡,本平臺不對文章信息或資料真實性、有效性、準確性及完整性承擔責任。文章僅供閱讀參考,不作任何投資建議,如有侵權請聯系刪除。